Entretien

Entretien

Capter l’eau de l’air avec une tour Warka Water ? Retour d’expérience d’un chercheur

Implantée expérimentalement sur le campus de l’UTT, à Troyes, la tour Warka Water a fait l’objet d’une étude approfondie par Serge Rohmer, enseignant-chercheur. Ce système, censé capter l’humidité de l’air pour produire de l’eau, soulève de nombreuses questions en matière d’efficacité, de coûts et de maintenance. Dans cet entretien, Serge Rohmer revient sur cette expérience technique et humaine, menée avec ses étudiants, et nous livre un regard lucide sur les limites et les potentialités de cette solution inspirée de la nature.

Nexus : Bonjour Serge, pouvez-vous vous présenter brièvement ?

Serge Rohmer : Je suis enseignant-chercheur spécialiste en technologies responsables, écoconception, innovation frugale, low-tech, sobriété, inclusivité.

Enseignant pour des élèves ingénieurs (génie mécanique, matériaux) et master (ingénierie de l’environnement et du développement durable).

Qu’est-ce qui vous a amené à expérimenter la tour Warka Water sur le campus où vous travaillez ?

J’ai été contacté par une ONG française qui souhaitait obtenir une expertise sur le système Warka créé par l’architecte italien Arturo Vittori afin d’évaluer la faisabilité du système dans un village au Togo.

Les réponses de l’architecte n’étant pas assez précises, nous avons décidé de construire nous-mêmes une tour Warka en nous rapprochant le plus possible de celle réalisée par l’architecte afin d’en comprendre sa fabrication, son installation, son usage, sa maintenance, ses performances.

Pouvez-vous nous expliquer clairement et brièvement ce qu’est une tour Warka Water, son fonctionnement et à quoi elle sert ?

La tour est une structure en bambou de plusieurs mètres de haut censée collecter l’humidité de l’air, la rosée et la pluie pour fournir une certaine quantité pour la communauté qui en a l’usage. La structure en bambou possède une canopée permettant de créer un ombrage sous lequel la population peut se rassembler, ou pour créer un jardin communautaire.

Qui l’a créée, où et quand ?

L’architecte italien Arturo Vittori est le créateur de cette structure, il a installé la première version en 2015 dans un village en EÉthiopie après une série de tests expérimentaux réalisés en Italie.

Combien de temps l’expérience sur le campus, de l’installation au démantèlement, a-t-elle duré ?

L’expérience a durée 8 mois sur le campus jusqu’à ce que la tour finisse par tomber suite à une série de rafales de vents de plus de 90 km/h.

Combien de temps, de personnes, d’espace, d’argent cela a-t-il demandé pour les installer ?

Il aura fallu d’abord 6 mois d’enquête pour rechercher les informations techniques sur la tour (composants, matériaux, processus de montage…). Un déplacement jusqu’à Toulouse a permis de voir une tour qui était démontée en mode stockage dans un hangar, après son exposition dans les jardins botaniques de la ville. La prise de quelques échantillons a permis de finaliser la nomenclature complète de la tour. Il aura fallu ensuite se réapproprier le processus complet de sa fabrication, y compris en concevant les outils de coupe des bambous. La fabrication des différents étages a pris au final quelques jours jusqu’à son installation qui a duré 2 jours avec 4 personnes.

L’avez-vous fabriquée vous-même sur place ?

Tout a été fabriqué sur place avec l’aide d’étudiants pour qui cela faisait partie d’un projet pédagogique validé pour leur cursus.

En quels matériaux sont-elles faites ?

Le bambou est la matière première, reconnu pour sa robustesse et sa souplesse. Il est toujours utilisé à ce jour en Asie en tant que matériau de base pour les échafaudages dans la construction d’immeubles. Il faut ensuite les filets collecteurs d’humidité, la bâche pour la pluie, et tous les systèmes d’accroche à la fois pour les filets et les câbles qui maintiennent la tour.

Quand ont-elles été démontées et pourquoi ?

La tour a été démontée suite à une série de rafales de plus de 90 km/h. Dans un premier temps, après qu’elle fut tombée sur le côté à cause d’un poteau qui ne tenait plus, nous avons simplement redressé la tour, puisque la flexibilité du bambou a l’avantage d’offrir une résistance même en cas de chute.

Finalement, après une rafale de plus, et après avoir testé la tour dans son usage et sa maintenance, nous avons considéré qu’il n’était plus utile de la garder debout. Elle a été démontée en une seule journée.

Pouvez-vous résumer le bilan de cette expérience ? Est-ce qu’une tour Warka Water est efficace ? Combien de litres d’eau par jour avez-vous pu produire ?

Belle expérience dans le sens où nous avons développé une stratégie de veille technologique pour récupérer des informations sur un système technologique que nous ne connaissions pas. Le fait de construire avec la participation d’étudiants ainsi que du personnel a été très stimulant et agréable à faire. Concernant l’efficacité de la tour, il faut donner des précisions utiles pour analyser nos résultats.

Nous avons fait une copie de la tour Warka, ce n’est donc pas une « vraie » tour dans le sens où ce n’est pas le créateur qui l’a construite à l’UTT. Il y a donc vraisemblablement des différences entre la version de l’architecte et la nôtre. Donc les résultats sont ceux de notre copie, et dans un environnement climatique qui n’est pas la cible initiale de l’architecte.

Le coût de la copie de la tour est d’environ 1 000 euros pour les matériaux, sans compter la main-d’œuvre, et sans compter la création d’un réservoir d’eau qui serait éventuellement enterré après avoir créé une excavation, ainsi que le système de filtration.

Compte tenu de la géolocalisation de la tour dans l’hémisphère Nord, nous n’avons pas pu observer la collecte de l’humidité de l’air, ce qui était prévisible.

Concernant la collecte de rosée, des études scientifiques prouvent que dans les meilleures conditions atmosphériques possibles et avec un matériau adapté (sa forme et ses caractéristiques), on peut obtenir 0,7 L d’eau par nuit. Cela signifie qu’une bâche de 10 m² ne récupérerait que 7 litres.

Concernant la collecte d’eau de pluie, la tour n’apporte pas plus qu’une simple collecte d’eau de pluie provenant d’une toiture qui aurait les mêmes dimensions.

En fait, il semble que l’investissement d’une communauté pour ce système est très important pour une productivité d’eau très faible, car les moyennes de production d’eau données par l’architecte italien intègrent à la fois les saisons de pluie et les saisons sèches. À noter également que l’architecte italien demande plusieurs milliers d’euros pour qu’il puisse venir assurer l’installation de son système. Nous considérons au final que les sommes engagées sont beaucoup trop importantes au regard de la faible production d’eau réalisée par la tour.

D’autre part, nous affirmons qu’il faut assurer une maintenance quasi journalière de la tour pour vérifier les câbles qui la maintiennent, et vérifier les éventuelles déchirures des filets. Il faut également envisager au moins un, voire deux démontages par an pour s’assurer de la non-dégradation des filets en hauteur. Cela demande une expertise, en sachant que si la population n’est pas impliquée dans la construction et au moins un démontage, alors la structure sera rapidement abandonnée car mal ou pas du tout maintenue opérationnelle. C’est ce qui s’est passé avec la première tour en Éthiopie, source d’information locale via l’ambassade d’Italie en Éthiopie.

Que faisiez-vous de l’eau produite ? Était-elle potable ?

Usage local pour le jardin des étudiants, mais très peu de collecte à part pendant les pluies. Attention, il s’agissait essentiellement d’eau de pluie, donc de l’eau déminéralisée. Potentiellement buvable si passée dans un système de filtres qui permet de supprimer les pathogènes et autres bactéries.

Quels sont les limites, contraintes et inconvénients de ce système ?

Limites définies précédemment, mais de manière générale : un investissement beaucoup trop important pour une productivité très limitée en donnant trop d’espoir à une population.

Savez-vous si elles sont utilisées ailleurs en France et/ou dans le monde et où ?

Il y a plusieurs expérimentations, voire le site https://warkawater.org/

Un particulier français peut-il installer cela dans son jardin ? Comment peut-il s’y prendre s’il n’y connaît rien ? Idem pour une commune ?

S’il s’agit de créer une belle structure en bambou, il n’y a pas de souci, avec peut-être un aspect pédagogique. Cela ne sert à rien pour un particulier, la collecte d’eau de pluie depuis la toiture est déjà opérationnelle dans notre pays pour un faible investissement. La collecte de rosée reste possible, sauf qu’il faut beaucoup de mètres carrés pour peu de volume d’eau récupéré (max. 0,7 L/m² par nuit).

Est-ce que l’expérience sur votre campus a inspiré d’autres personnes/entreprises/institutions qui en ont installé ensuite ?

Très peu de cas en France, mais dans d’autres pays, oui, et pas mal de contacts de la part de personnes ou associations à qui j’ai répondu globalement ce que j’écris ici.

Est-ce que vous avez/aviez un partenariat avec un ou des pays en manque d’eau ? Quelle était la forme de ce partenariat et a-t-il été bénéfique pour le pays en question ? Existe-t-il toujours ?

En fait, pour l’expertise qui était demandée par l’ONG au début, je suis allé dans le village où devait être installée la tour. J’ai pu voir que l’architecte était venu et avait demandé à la population de créer une excavation en prévision de l’installation d’un système qui s’apparente à la tour Warka couplé avec des toilettes. Le trou de plusieurs mètres de diamètre à a été créé et est tombé dans l’abandon, car il n’y a pas eu de suite. Pour ma part, je me suis pris d’amitié avec ce village depuis 2019, et j’y retourne chaque année avec des élèves ingénieurs de l’UTT qui travaillent pendant un an pour préparer le voyage et venir pendant 2 semaines avec une autre ONG très bien implantée dans le village.

Nous travaillons non pas pour accéder à l’eau, car au final l’ONG locale est un financeur de puits traditionnel qui permet d’avoir un ensemble de puits sur le territoire, nous travaillons sur l’aide à l’agrodéveloppement dans la construction de matériels agricoles pour et avec la population sur la base des ressources locales. En même temps, nous menons des activités pédagogiques avec des ateliers scientifiques, amplifiés par la mise en place d’une bibliothèque qui est la seule du canton. Nous participons maintenant à la mise en place de la première coopérative du village avec un jardin communautaire.

Travaillez-vous sur un autre projet écologique actuellement ?

Le travail initié au Togo m’a aidé à mettre en place une micro-ferme urbaine permaculturelle et citoyenne avec et pour les habitants d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), le quartier des Chartreux. La micro-ferme est opérationnelle.

Et grâce à la micro-ferme, nous avons engagé un projet qui en dérive avec la mise en place d’un jardin permasensoriel pour et avec les élèves polyhandicapés de l’institut Chanteloup à Sainte-Savine (commune de Troyes Champagne Métropole).

Propos recueillis par Estelle Brattesani

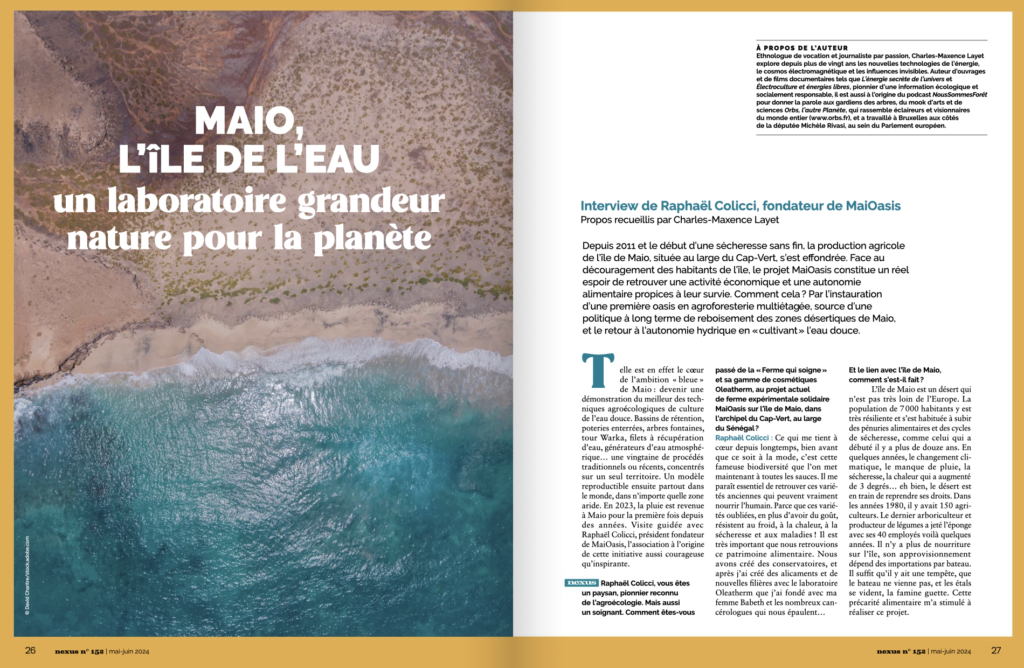

⇒ Lire notre dossier « Maio, l’île de l’eau » dans notre n° 152 (mai-juin 2024) :

⇔ CHERS LECTEURS, L’INFO INDÉPENDANTE A BESOIN DE VOUS !

Nexus ne bénéficie d’aucune subvention publique ou privée, et ne dépend d’aucune pub.

L’information que nous diffusons existe grâce à nos lecteurs, abonnés, ou donateurs.

Pour nous soutenir :

1️⃣ Abonnez-vous

2️⃣ Offrez Nexus

3️⃣ Commandez à l’unité

4️⃣ Faites un don sur TIPEEE ou sur PAYPAL

✅ Découvrez notre dernier numéro

Et gardons le contact :

Retrouvez-nous sur réseaux sociaux

Inscrivez-vous à notre newsletter